|

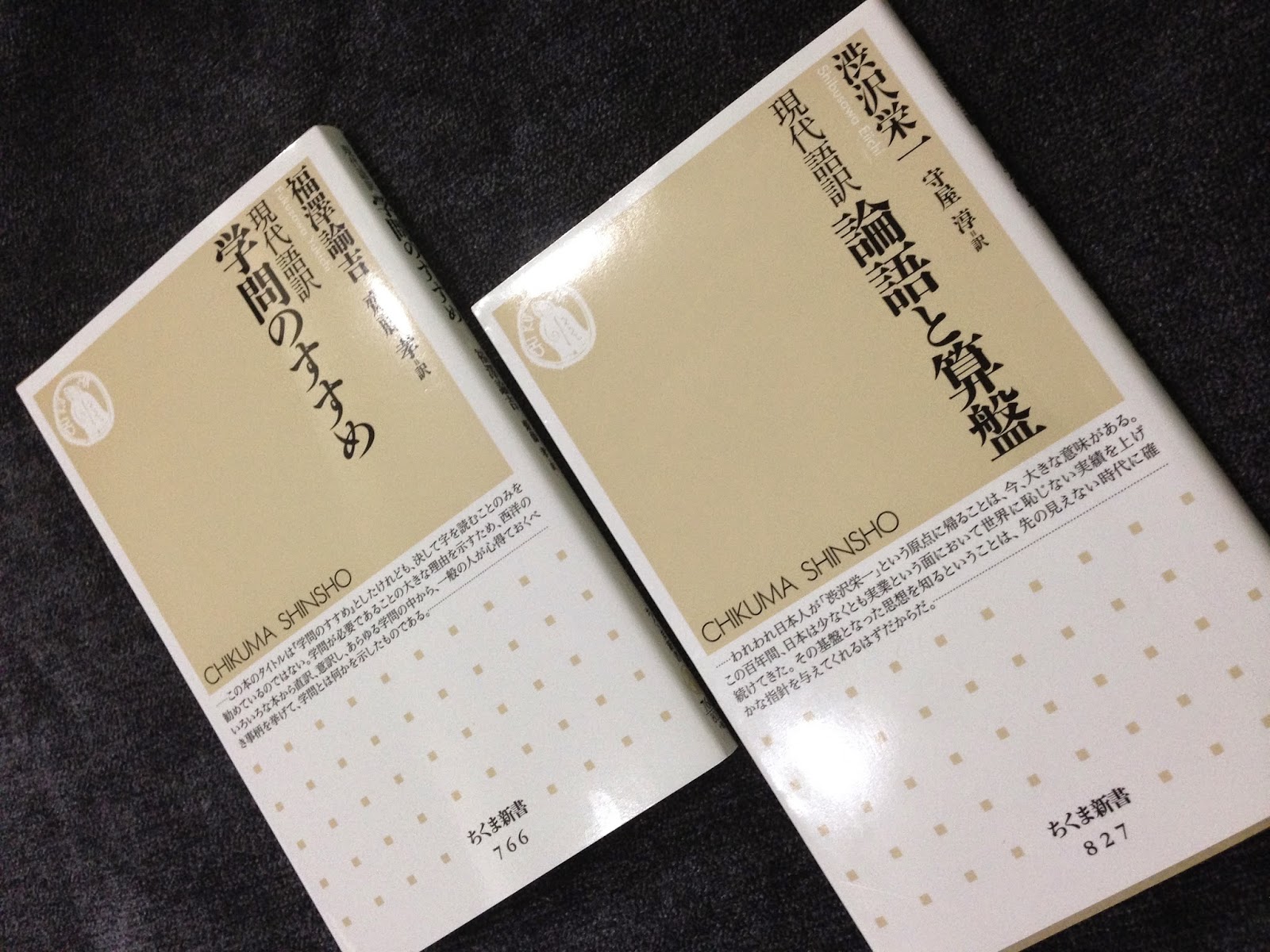

| 「論語と算盤」と「学問のすすめ」 |

最近、人の“道”を知りたいという気持ちになっています。

独立して事務所を経営し、資本主義の論理につかり、自分の判断基準がそこにどっぷりいることに、自分の狭さを感じながらも、自分はそれだけではないという思いもあります。しかし、それだけではないといっているものは、何なのか。

自分についてきてくれるスタッフへの感謝や、宮崎県をはじめ九州に対する愛情、お客様への感謝など、わずかながら自分でもあるかもしれない私的な愛情を越えた、公的な愛情をよく理解したい・・・そんな気持ちがありました。

厳しい判断を求められて生きていくのに、判断の拠り所があると”道”ができるよ。こんな言葉を人生の先輩からも頂きました。

そこで、論語を勉強し始めました。

僕は、なぜ、論語の多くの本で、下記の一節が論語の紹介では必ず、前半部分に紹介されていることを不思議に思っていました。

「学びてときにこれを習う。またよろこばらしからずや。」

学んで成長することは、人が人として幸せな状態にあるために、一番、大事なことと言っている。そんなに成長することって、幸せに生きるために必須のことなのでしょうか?

僕らは、日常、出会う人達は、みな幸せそうに見えます。しかし、多くの人が、人生の80年間の一瞬一瞬を常に成長し続けることは難しく、僕達が日常で出会う人の8割以上は、出会ったその瞬間、成長していない人もしくは、成長する努力をしていない人なのではないかとも考えられます。そうすると、実は、現代人は、多くが不幸せ??

確かに、成長を感じさせる人は、パワーをもらえるし、ユーモアも多く、いつまでも話をしていたいような衝動にすらかられます。

じゃあ、成長はどうやったら得られるのか?

学ぶことで成長が得られる。しかし、学びとは、知識を蓄積することのみではない。むしろ、その知識を様々な角度から応用できる知恵が必要である。

それでは、どうやったら、知識が知恵と結びつくか?

僕は、知識が知恵と結びつくとは、“遊び”の要素ではないかと思う。そのことを“楽しむ”ことの要素ではないかと思う。

「これを知る者は、これを好むものに如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。」

まず、知識を得て、その知恵を楽しんで、知恵という応用に活かすことが学ぶことなのではないかと考えます。

しかし、知識をつかって“楽しむ”にはどうしたら良いのか?

それには、“感動”が必要ではないかと思います。

自分の経験で今でも忘れられないのが、中学生の時、連立方程式で、代入法を習った時です。

そうか、ひとつの式を、Y=の式にしてしまえば、Yをもう一方の式に代入できる。XとYが、両方なんてとても求められないよと思っていたので、この時の僕の感動は大きかった。それからは、もう連立方程式を解くのが楽しくなり、X,Y,Zなどの3つの変数でも怖くなくなったのを記憶しています。

すなわち、

知識→感動→楽しみ→知恵

が、学ぶ=成長する、ためのステップではないでしょうか。

ここで、最初に戻って、

学んで成長することは、人が人として幸せな状態にあるために、一番、大事なこと、だとしたら、このステップを経て、成長するためには、必ず、「感動」や「楽しみ」が必要であるということでしょう。ということは、幸せなら、「感動」や「楽しみ」があるのは当然だとしたら、この理論は、一つの閉じた論理になりそうですね。

僕らが幸せに生きていくためとは、感動と楽しみを通じて、学び、成長することが、ひとつの答えなのかもしれません。

(渋沢栄一氏の「論語と算盤」、ビジネス教養としての「論語」入門(著:守屋淳)、今友人たちと勉強中の「学問のすすめ」)